前回から少し間が空いてしまったが、今回は

の続きで、明治時代の刻みたばこのパッケージを紹介する。

一応解説しておくと、刻みたばことは、葉を髪の毛のように細く刻んだものを煙管に詰めて吸うたばこだ。この我が国独特の喫煙方法は、たばこが日本に伝来した17世紀にはすでにあったから、刻みと煙管は、江戸時代を代表するたばこの形であったと言ってもいいだろう。

明治時代になっても煙管はまだまだ使われていたが、紙巻や西洋式のパイプの登場により、特に都市部の人間の間で、だんだんとその地位は陥落していった。明治は、煙管が主な喫煙形態として扱われた最後の時代なのだ。

明治の終わりごろに書かれた夏目漱石の小説「三四郎」のなかでは、主人公の友人の与次郎が、「僕は、丸行燈だの、雁首(煙管)だのって云うものが、どうも嫌いですがね、明治十五年以後に生まれた所為かもしれないが、なんだか旧式で厭な心地がする」と言っている。

また、同じく漱石の「それから」の中では、近代に生きる主人公が紙巻を吸っているのに対し、維新時代の象徴的人物として描かれる主人公の父は煙管を吸っている。明治時代の終わりごろには、すくなくとも東京のインテリ層の間では、煙管はもうすでに旧時代の象徴として扱われ始めていた。

もっとも、当時の人々皆が煙管を旧時代の象徴としてとらえていたわけではない。1906年の専売局の売上額のうち82%は刻みたばこが占めていたぐらいだから、漱石的な捉え方はむしろマイナーだったのかもしれない。明治時代でも、農家や田舎の人々、つまり日本人の大部分はまだまだ煙管でたばこを吸っていた。紙巻の工場が主に都市部に多いのに対し、刻みたばこの工場は各地方に多くあったこともこれをよく表している。刻みたばこは地域の人々によって地産地消されたたばこだったのだ。

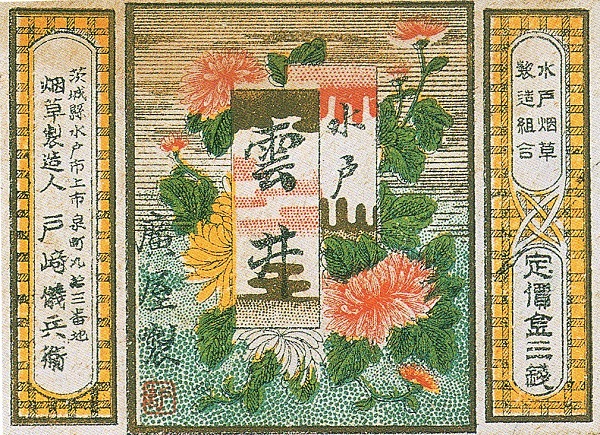

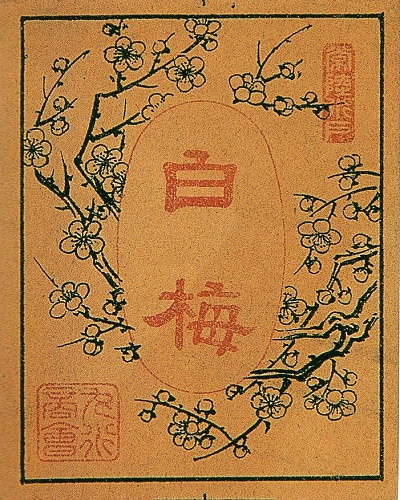

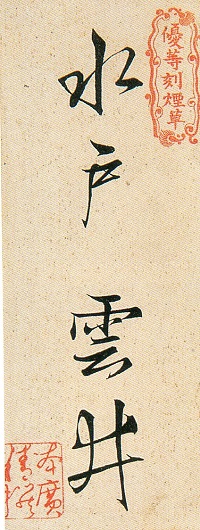

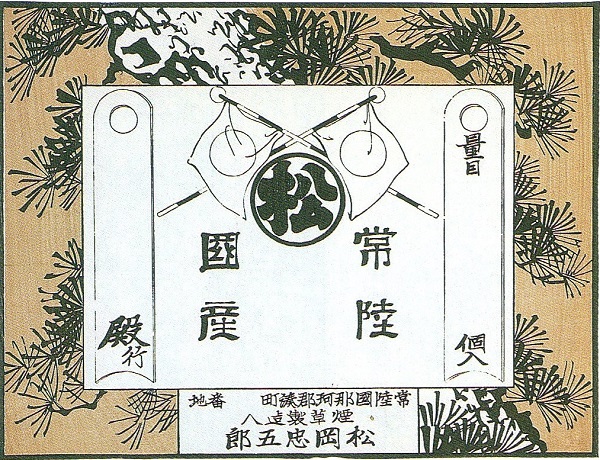

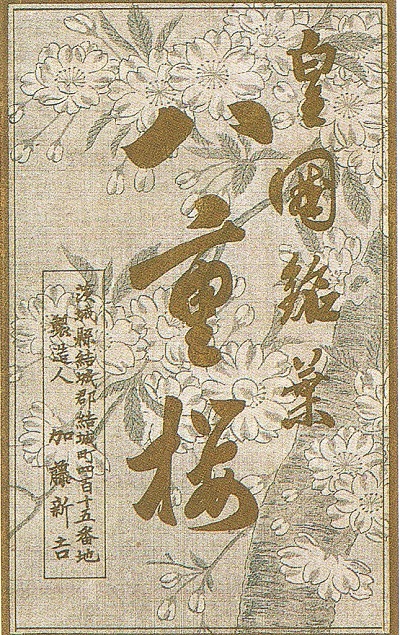

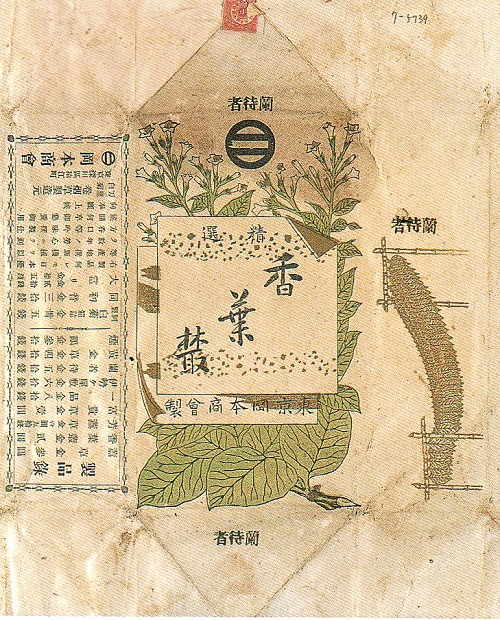

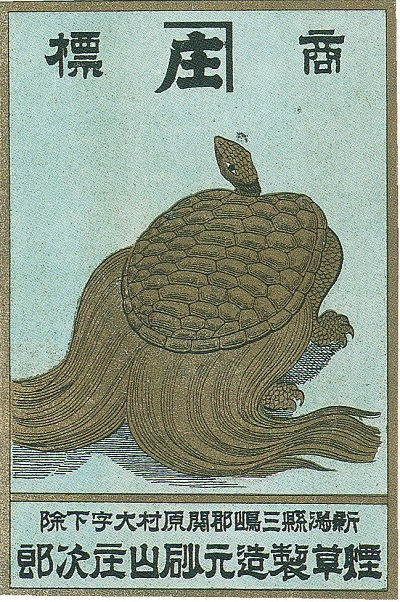

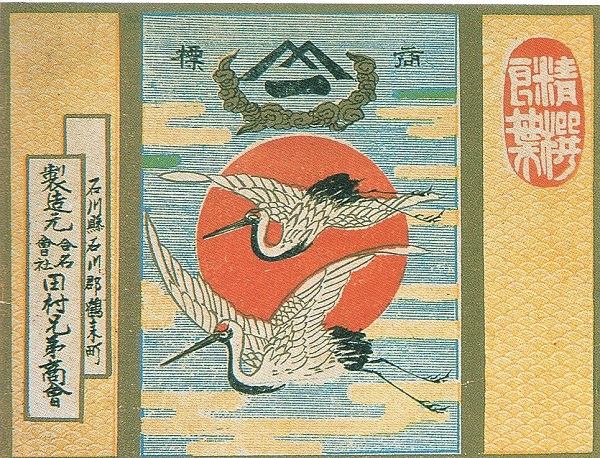

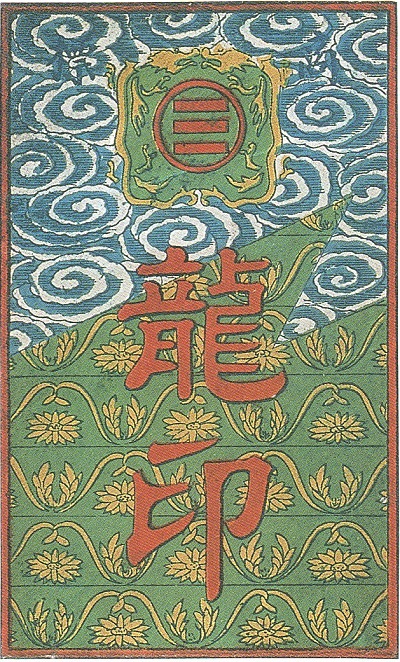

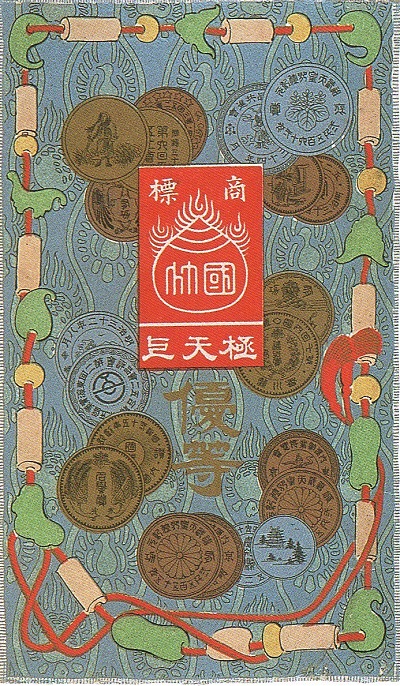

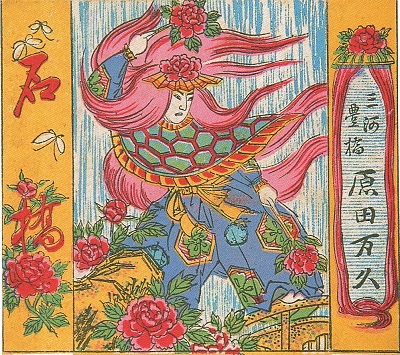

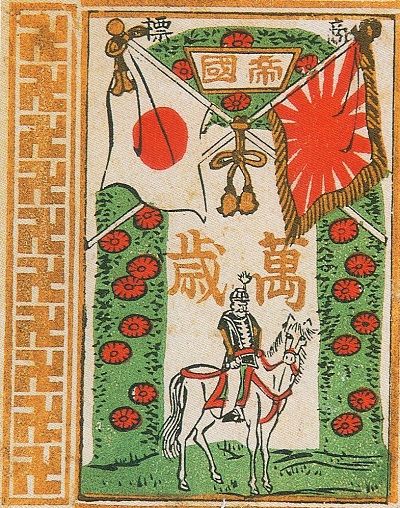

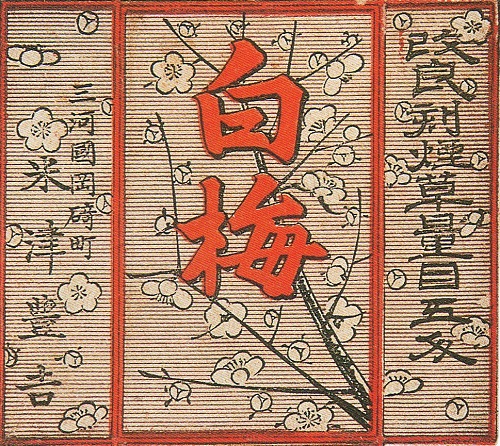

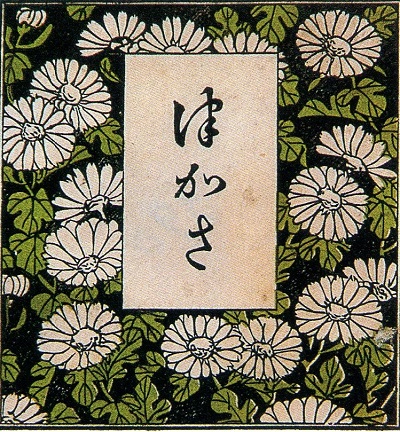

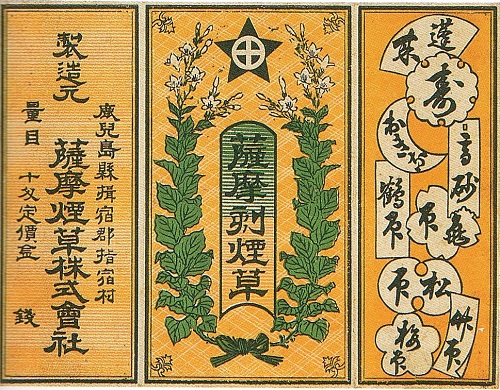

これから紹介するパッケージは、前回、前々回と比べて英語が全くと言っていいほど使用されていなかったり、日本的な挿絵が使われていたりするところに着目してみてほしい。

また、その多くが地たばことして地元で消費された刻みたばこは、やはり「農産物」としてのイメージが強かったのだろう、タバコの葉の挿絵がほかの2ジャンルに比べてかなり多くみられたり、個人の生産者の名前が印刷されていたりするのも注目のしどころだ。

後期明治以降の独占政策によって、こうした日本的なたばこの在り方はほとんど絶滅してしまったが、出来ることなら私はもう一度この“刻みたばこ”というジャンルを復権させたいと思っている。

それでは画像をどうぞ